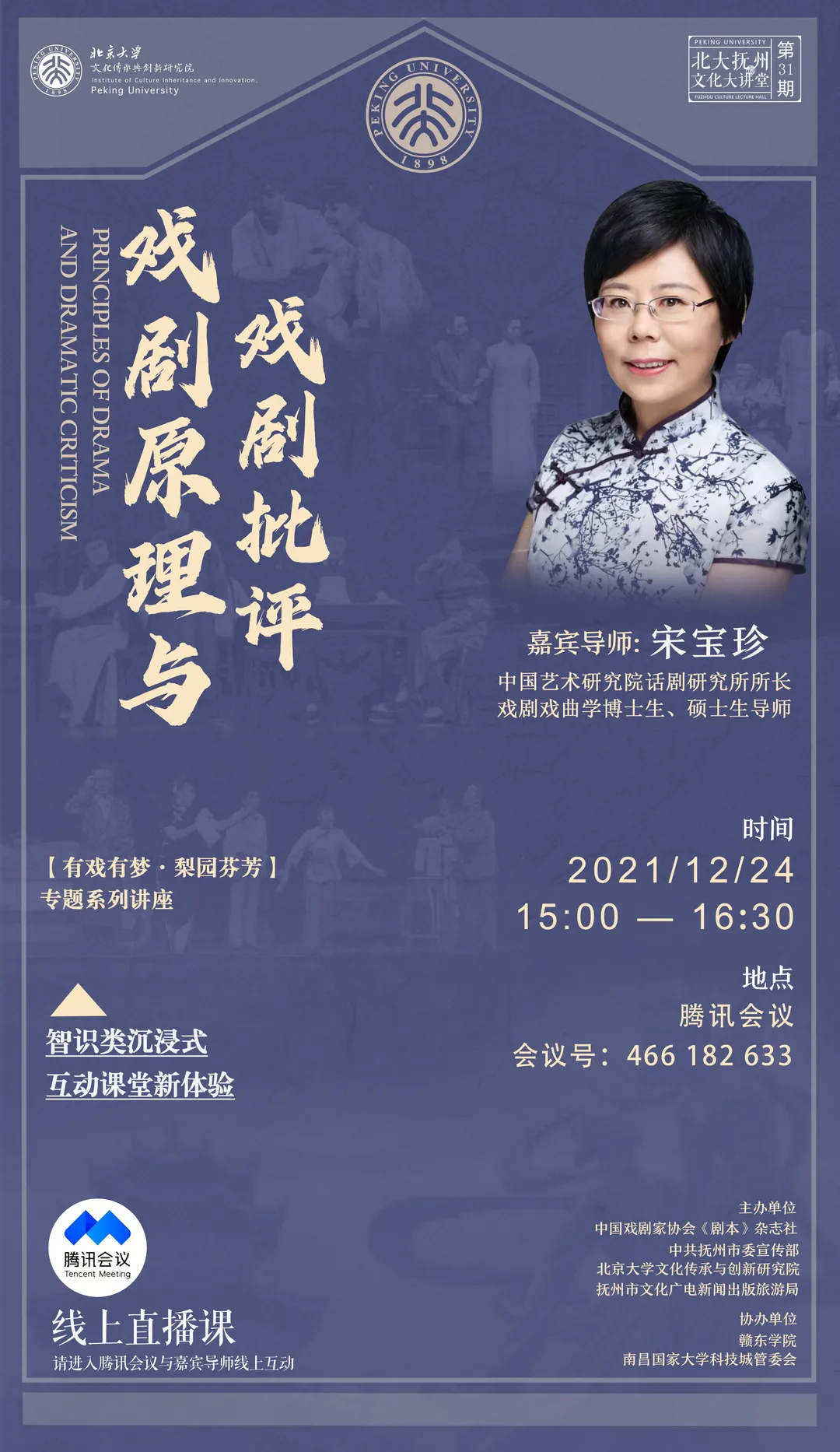

12月24日下午,由中国戏剧家协会(剧本)杂志社、中共抚州市委宣传部、北京大学文化传承与创新研究院(抚州)、抚州市文化广电新闻出版旅游局主办,赣东学院、南昌国家大学科技城管委会协办的“北大抚州文化大讲堂”第三十一期《戏剧原理与戏剧批评》震撼开讲。本期讲堂分为线上直播及线下主题探讨两种形式开展。线上有近千位听众观看,线下由南昌国家大学科技城管委会组织集中学习并召开座谈会。

中国艺术研究院话剧研究院所长,戏剧戏曲学博士生、硕士生导师宋宝珍受邀担任嘉宾导师,本次讲座从戏剧本质的认知,戏剧行动线的梳理,形象内涵的开掘,到戏剧情节、场面、结构、形式、接受的美学内涵,介绍戏剧批评者应当具有的基本素质和基础能力。

宋宝珍指出,戏剧是古老的艺术、行动的艺术、综合的艺术、场域的艺术,它也是通识教育中最有效的方式。从希腊文drama词源分析,强调戏剧本身是指动作,行动。

“戏剧是艺术能在其中再创造出人的情境——人的各种关系——的最具体的形式”;“戏剧是人与人、个人和集体、集体和集体、个人或集体与社会和自然力量之间的冲突”;“戏剧所处理的是人的命运和环境的一次激变”。宋宝珍从“情景说”、“冲突说”和“畸变说”三个角度深入浅出的阐述戏剧的本质。

在详细解读戏剧的本质后,宋宝珍紧接着给大家讲述戏剧的多面性。她强调,戏剧动作由“形体动作”、“言语动作”、“静止动作”和“音响动作”构成,在戏剧里动作编排是至关重要的,它是表现戏剧艺术的重要载体,只有动作这一核心要素才能真正把剧本热舞的性格、思想目的淋漓尽致地表现出来,人物最深刻方面才能见诸现实。

不仅如此,“剧本”之于戏剧,如同飞燕两翼、车之双轮,剧本是一种文学形式,是戏剧艺术创作的文本基础,也是导演与演员根据剧本进行演出的动力。而要让戏剧演出来,让观众认可这部剧本,这就需要编剧对于人物、语言和情节的反复斟酌。

戏剧的语言必须具有生动、明确、纯粹、鲜活的特点,要有诗意,富有韵律,让演员读起来不诘屈聱牙;人物的设定上应性格带有极端性和奇异性;情节应戏剧与突转 ,制造戏剧悬念。让观众在品读戏剧时提起兴趣,不能让自己的戏剧感动自己,而应飞入寻常百姓家......

“戏剧要进步、要发展需要戏剧批评,它可以从戏剧内容中发现其思想价值,从表现形式中发现其美学意味。诚然,作品产生于前,批评产生于后,但是两者之间没有附设与依附的关系,而应当相辅相成,和谐共生。”

宋宝珍说道,强调批评的重要性,一点也没有强抢创作之功的意思,而是以戏剧作品为对象,以戏剧鉴赏为基础,用客观性、公正性、准确性、现实性的文字对其进行社会学、心理学、艺术学、人类学等诸多方面的分析和评价,反过来作用于戏剧创作、生产与营销。

在艺术家与批评家的碰撞中,宋宝珍有自己独到的见解。她认为艺术家应虚心接受来自各方社会人士的评价,去粗取精,以此提高自身戏剧编排的技艺。

批评者自身素养应做到自身的审美能力、艺术洞察力、逻辑思辨力、理论素养和戏剧常识。以严标准去追求作为一个批评者的应有素养,《易经》云,“取法乎上,仅得其中;取法乎中,仅得其下。” 在此基础上批评者要有胆有识,有胆无识近乎蛮,有识无胆近乎孱。

在当前速食文化语境下,戏剧批评正面临着缺席与失语的尴尬,宋宝珍教授认为原因不外乎以下几点:一是戏剧观念的老化,老旧的理论框架和批评话语已经丧失了“被听”的魅力;二是批评队伍的涣散,这其中不乏原来有点想法、看法的人被“招安”,加入了世俗声浪的合唱;三是无品格的戏剧批评的蔓延,票子批评、轿子批评、棍子批评、帽子批评、套子批评远没有绝迹;四是商业炒作的恶性膨胀,不惜以歇斯底里的造势方式,把观众“煽进”、“哄进”直至“骗进”剧场。

讲堂结束后,线上观众们纷纷表示课堂异彩纷呈,受益良多,在线上课堂公屏上展开互动。线下南昌国家大学科技城管委会组织的戏剧评论主题研讨会,“头脑风暴”式交流十分热烈与精彩。

问

老师您好,如何把感性的文学评论感觉写成具有学理性的论文?

答

首先应尊重自己的感受,再诉诸于笔端,因为观看一部戏剧后需要把自己的感受记录在笔记本上,积淀素材,厚积薄发,再加以学习一定的评论理论素养,找到自己的切入点,才能把感性的文学评论写出具备学理性的论文。

问

一个小概率的事件如何编成一个真实、好看的戏剧?

答

这个问题提得很好。我们可以以《赵氏孤儿》为例,优秀的戏剧需要利用小概率事件的奇异美学内涵、艺术的涵盖力和典型性,植入到剧本当中,才能使作品具备一定吸引观众的能力。