”

4月29日下午,由中共抚州市委宣传部、北京大学文化传承与创新研究院、抚州市文化广电新闻出版旅游局主办的“北大抚州文化大讲堂”第三十五期在腾讯会议以线上直播课形式开讲。

北京师范大学文学院教授、博士生导师、副院长,中国民俗学会副会长,北京民间文艺家协会副主席,北京师范大学非物质文化遗产研究与发展中心主任杨利慧导师受邀担任嘉宾导师。

她给大家带来的讲堂题目是《社区驱动的非遗开发——一个北京近郊城市化乡村的发展之路》,探讨了怎么样才能实现乡村的振兴和非遗保护可持续发展的新路径。

北京近郊高碑店村的个案展现了一个失去土地的城市化乡村积极利用非遗来谋求自身发展的主动实践历程。对驱动其开发非遗以实现振兴的动机、方法和行动主体进行研究,可以发现“社区驱动的非遗开发与乡村振兴”是更根本性的模式。

“

从漕运码头、“农业社会主义建设先进单位”到“三无村”:高碑店村的变迁

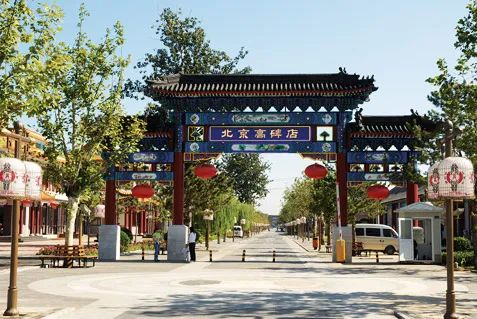

高碑店村属北京市朝阳区高碑店乡,村头迎面矗立着一块巨大的石雕,上面刻着“北京最美的乡村”。确实,高碑店村在北京声名显赫,除了“最美的乡村”之外,它还获得了“全国绿色小康村”“中国(东部)小康建设十佳村”等一系列荣誉。

高碑店据考在辽代已成村,曾名“郊亭”“高米店”“高蜜店”等,清代更改为现名。它在历史上曾经是重要的漕运码头,由于通惠河是大运河的重要河道,高碑店村便成了南粮北运的重要码头和货物集散地,自元代开凿通惠河以来便商贾云集。

由于地处京郊和大运河边,高碑店人的谋生方式与一般华北乡村不同,村民并不单单依靠种地为生,在运河边上做“扛大个的”(码头上装卸货物的搬运工)或者到北京城里走街串巷卖小金鱼,也是重要的贴补农业收入的生计手段。

1949年中华人民共和国成立后,各地都成立了农业生产合作社,高碑店也先后成立了初级农业合作社和高级农业合作社,农田则分为大田和园田,大田种植小麦、玉米、稻子;园田种植蔬菜。

后期逐渐以园田为主,不仅种植蔬菜,还种过葡萄。上世纪50年代,高碑店公社实现了粮食和蔬菜的双丰收,并于1958年获得了国家总理周恩来颁发的“农业建设社会主义先进单位”的奖状。

1983年以后,高碑店开始面临巨大的危机:村里原有的2300亩耕地逐渐被京沈铁路、京通快速路、污水处理厂、五环路等国家和市政工程征用,村里不再拥有耕地。这使高碑店变成了一个“三无村”,陷入了“叫农村无农业,称农民无耕地,农转居无工作”的尴尬境地。

“

社区驱动的发展动机:非遗的复兴与开发

现实的困境激发起高碑店人求生存、求改变的强大动力,促生了该村积极探求重振之路的内驱力。在此过程中,村委会和普通村民一道,共同发挥了重要作用。村里陆续建成了古典家具一条街,又修建了“文化大街”,引进了科举匾额博物馆、华声天桥和中国油画院等一批文化企业。2005年利用即将在北京举办奥运会的契机,高碑店又启动了“国际民俗旅游”项目。

其中,最为常用的非遗形式主要有三类。

1.民间表演艺术

以高跷最为突出。高跷是高碑店村的标志性文化遗产,是“全村的精神支柱和骄傲”,“过去一提高碑店,大家伙儿头一(个)反应准是,高跷。该村高跷老会的历史可追溯到清光绪年间,多次参加大型民间花会表演,2009年10月,高碑店高跷老会被列入北京市级非物质文化遗产项目,多次代表北京市和朝阳区出国表演。

2.传统节日

端午节是高碑店人最看重的传统节日,在当地又称为“五月节”,其热闹程度甚至胜于过年。到了端午节,在外工作的人要赶回家,家家都要“穿新衣,戴新帽”,插蒲艾、贴带着葫芦花图案的剪纸、用通惠河边采集的苇叶包粽子。

中元节又称“河灯节”。由于地处通惠河边,中元节在高碑店人的生活中也长期占据重要位置,过节时男女老少都要参加,在河中放入灯笼,为溺死的冤魂超度。后来由于传统节日衰落,加之河道淤塞,放河灯的习俗渐渐消失。实施文化兴村策略以后,村委会发动村民对灌渠进行了整治,疏通了河道,并恢复了七月十五放河灯的习俗。

3.饮食习俗

高碑店国际民俗旅游中最为重要的内容之一,就是传统饮食的制作与展演。食谱注重突出老北京饮食特色,比如常为外国游客做“宫保鸡丁”和“京酱肉丝”,以突出北京“东方古都”的文化品味。

“

非遗开发的主要方法

细察高碑店村对非物质文化遗产的开发,不难发现其主要有三种方法:复兴旧有传统;挪用其他传统;发明新传统。

复兴旧有传统,指的是发掘村中原有习俗,使之以新面貌出现在村民的日常生活、民俗旅游以及更广泛的公共文化领域。

挪用其他传统,主要表现为对村落外其他相关文化传统的移植和搬用。

发明新“传统”,主要是指创设新的形式或内容。

“

非遗开发的主体

到底是哪种力量在推动乡村振兴以及其中的非遗开发?在此过程中,社区又是如何参与的呢?

从高碑店的个案中,我们发现,非遗开发和乡村振兴,是在多元性主体推动下得以展开的。其中,起主导和决策作用的自然是村委会。自2002年以来长期担任村党总支书记的支芬,在村落振兴过程发挥了关键作用,是她确立了文化兴村的方向和策略,并积极推动了这一方向和策略的落实。

另一方面,高碑店村的村民也同样重要,他们是非遗的传承者、实践者,是促成非遗开发与村落振兴的基础力量。

”

高碑店实施非遗开发和村落振兴的动力,源于社区内部解决生存困境的现实需求;其所依赖的非遗资源主要来自社区原有习俗,并以此为基础不断拓展和创新,通过复兴、挪用和新建等多种手段,最终重振了当地的非遗传统。

由村委会成员和普通村民所构成的非遗社区,共同参与并协力完成了开发和振兴的过程;最终,村落重振,从“三无村”变为远近闻名的小康村,村民从非遗开发和乡村振兴的结果中受益。

这一“社区驱动的非遗开发与乡村振兴”模式,对于流行的将乡村视为被动等待拯救的地方的观念是一个修正,对于当今实施乡村发展战略具有积极启示意义:只有充分尊重并发挥乡村具有的主体性和能动性,才有可能真正实现乡村的振兴以及可持续发展。